Ihr Gehirn arbeitet nicht mit einer festen Geschwindigkeit. Stattdessen wechselt es zwischen verschiedenen Modi – mal ruhig und ruhig, mal voller Gedanken und gelegentlich an einem „Sweet Spot“, an dem alles fließt. Wissenschaftler nennen diesen Idealmodus „neuronale Kritikalität“ : ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Ordnung und Chaos, bei dem Anpassungsfähigkeit, Klarheit und Effizienz zusammenwirken.

Neuronale Kritikalität ist nicht statisch, sondern verläuft entlang eines Spektrums, das subkritische (langsame, stabile) und superkritische (schnelle, stark variable) Modi umfasst. Die wahre Kunst der kognitiven Leistung liegt nicht darin, in einem Modus zu verharren, sondern geschickt zwischen ihnen zu wechseln und bei Bedarf sinnvolle Zeit im kritischen Zustand zu verbringen, während gleichzeitig subkritische Ruhephasen und gelegentliche superkritische Ausbrüche genutzt werden.

Die drei Modi des Gehirns erklärt

|

Modus |

Charakter |

Funktion / Nutzen |

Risiken bei Überbeanspruchung |

|

Unterkritisch |

Ruhig, stabil, geringe Varianz |

Gedächtniskonsolidierung, Wiederherstellung, präzise Aufgaben |

Zu viel Starrheit, langsame Reaktion |

|

Kritisch |

Ausgewogene Variabilität |

Höchste Anpassungsfähigkeit, Problemlösungsfähigkeiten, Kreativität |

Benötigt Selbstregulierung, kann bei Störungen abdriften |

|

Überkritisch |

Hohe Energie, chaotisch |

Schnelle Ideenfindung, bahnbrechendes Denken |

Müdigkeit, Überforderung, mentaler Lärm |

Subkritisch ist wie der Ruhemodus Ihres Gehirns: Er schont Ressourcen, festigt das Gelernte und sorgt für Ordnung. Kritisch ist der optimale Betriebszustand, in dem neuronale Signale strukturiert und dennoch flexibel sind. Dies ermöglicht eine effiziente regionsübergreifende Kommunikation, schnelle Anpassung und Innovation. Superkritisch ist ein hochoktaniger Burst-Modus, der für kurze Brainstorming- oder kreative Sprünge nützlich, aber gefährlich aufrechtzuerhalten ist.

Die Übergänge sind nicht optional, sondern unerlässlich. Ein Gehirn, das nie zur Ruhe kommt (subkritisch) oder sich nie stabilisiert (im superkritischen Zustand feststeckt), verliert allmählich an Leistungsfähigkeit. Das Ziel: fließend durch das Spektrum navigieren.

Warum Kritikalität wichtig ist Die Wissenschaft

-

Rechenleistung und Flexibilität : Netzwerke mit kritischer Relevanz maximieren Informationskapazität, Reaktionsfähigkeit und Dynamikbereich. (Zimmern, 2020)

-

Lernen und Gedächtnis : Neuronale Netzwerke, die in der Nähe kritischer Zustände arbeiten, können neue Reize besser kodieren und sich anpassen. (de Arcangelis et al., 2010)

-

Interindividuelle Unterschiede : Neuere bildgebende Untersuchungen legen nahe, dass die Synchronisierung und die langfristigen zeitlichen Korrelationen einzelner Personen mit ihrer Nähe zum kritischen Regime (d. h. der „Griffiths-Phase“) übereinstimmen.

-

Selbstorganisierte Kritikalität : Das Gehirn scheint in der Lage zu sein, sich selbst bei Lärm oder Veränderungen durch Regulierung des Erregungs-/Hemmungsgleichgewichts und Anpassung der Konnektivität auf Kritikalität einzustellen. (Hesse & Gross, 2014)

-

Quasikritische / eingeschränkte Zustände : Im wirklichen Leben können Gehirne eher in einem quasikritischen oder erweiterten kritischen Bereich schwanken als an einem perfekten mathematischen kritischen Punkt. (Helias, 2021)

Kritikalität ist also kein festes Ziel, sondern ein Bereich, an den man sich annähern kann und der durch interne Regulierung und externe Gewohnheiten unterstützt wird.

Wann Superkritik hilft und wann sie schadet

Kurze Phasen überkritischer Energie können mentale Blockaden lösen. In diesen Momenten ermöglicht Ihnen die chaotische neuronale Dynamik, aus festgefahrenen Mustern auszubrechen und neue Lösungen zu finden. Denken Sie an freies Brainstorming, intensive Perspektivwechsel oder die Bewältigung völlig neuer Probleme.

Doch ein zu langes Verweilen in diesem Modus führt zu neuronaler Ermüdung, mentalem Lärm und Kohärenzverlust. Das ist der Unterschied zwischen einem kreativen Sprint und einem Burnout. Der Trick: Setzen Sie den überkritischen Modus sparsam ein und ziehen Sie sich zur Integration und Konsolidierung in kritische oder unterkritische Zustände zurück.

Die Schönheit der subkritischen Ruhe

Stellen Sie sich den subkritischen Zustand als den sanften Ruhezustand Ihres Gehirns vor. Es handelt sich nicht um den Nullzustand, in dem noch Aktivität herrscht, aber eingeschränkte Aktivität.

Im unterkritischen Bereich:

-

Die Musteraktivität beruhigt sich und verleiht den neuronalen Schaltkreisen Kohärenz und Klarheit

-

Energie wird gespart, was die Wiederholung und Stärkung des Gedächtnisses ermöglicht

-

Das System verhindert Überhitzung oder unkontrollierte Erregung

Mit der Zeit helfen subkritische Phasen dabei, Ihren Kernzustand zu stabilisieren und Sie vor Überlastung zu schützen.

Mit dem Rad durch die Staaten – Eine praktische Sicht

Das Gehirn durchläuft diese Zustände als Reaktion auf interne und externe Anforderungen. Ein vereinfachtes Verhältnis könnte wie folgt aussehen:

-

Subkritisch : 50–70 % der Zeit (insbesondere während des Schlafs, der Ruhe, der Routine)

-

Kritisch : 20–35 % der Zeit (konzentriertes Arbeiten, Lernen, Anpassung)

-

Superkritisch : 5–10 % der Zeit (Innovation, Neuheit, Durchbrüche)

Diese Zahlen sind jedoch fließend. Unter Stress kann Ihr Gehirn beispielsweise in den Superkritikalitätszustand übergehen, wenn Sie nicht mit Erholungsübungen eingreifen.

So führen Sie Ihr Gehirn zu seinem optimalen Punkt

Hier sind Strategien, die dem Gehirn helfen, häufiger kritische Momente zu erreichen und sich davon zu erholen:

-

Herausforderung & Neuheit

Beschäftige dich mit neuen Aufgaben, Rätseln oder lerne neue Fähigkeiten. Dies hält die neuronalen Schaltkreise flexibel und bringt das System in Richtung eines kritischen Gleichgewichts.

-

Aerobe Bewegung

Bewegung fördert die Durchblutung und unterstützt die synaptische Plastizität, wodurch die Anpassungsfähigkeit des Gehirns erhalten bleibt.

-

Ruhe und Schlaf priorisieren Schlaf ist wichtig, um Erregung und Hemmung wieder ins Gleichgewicht zu bringen und Ihr Gehirn wieder kritisch werden zu lassen.

-

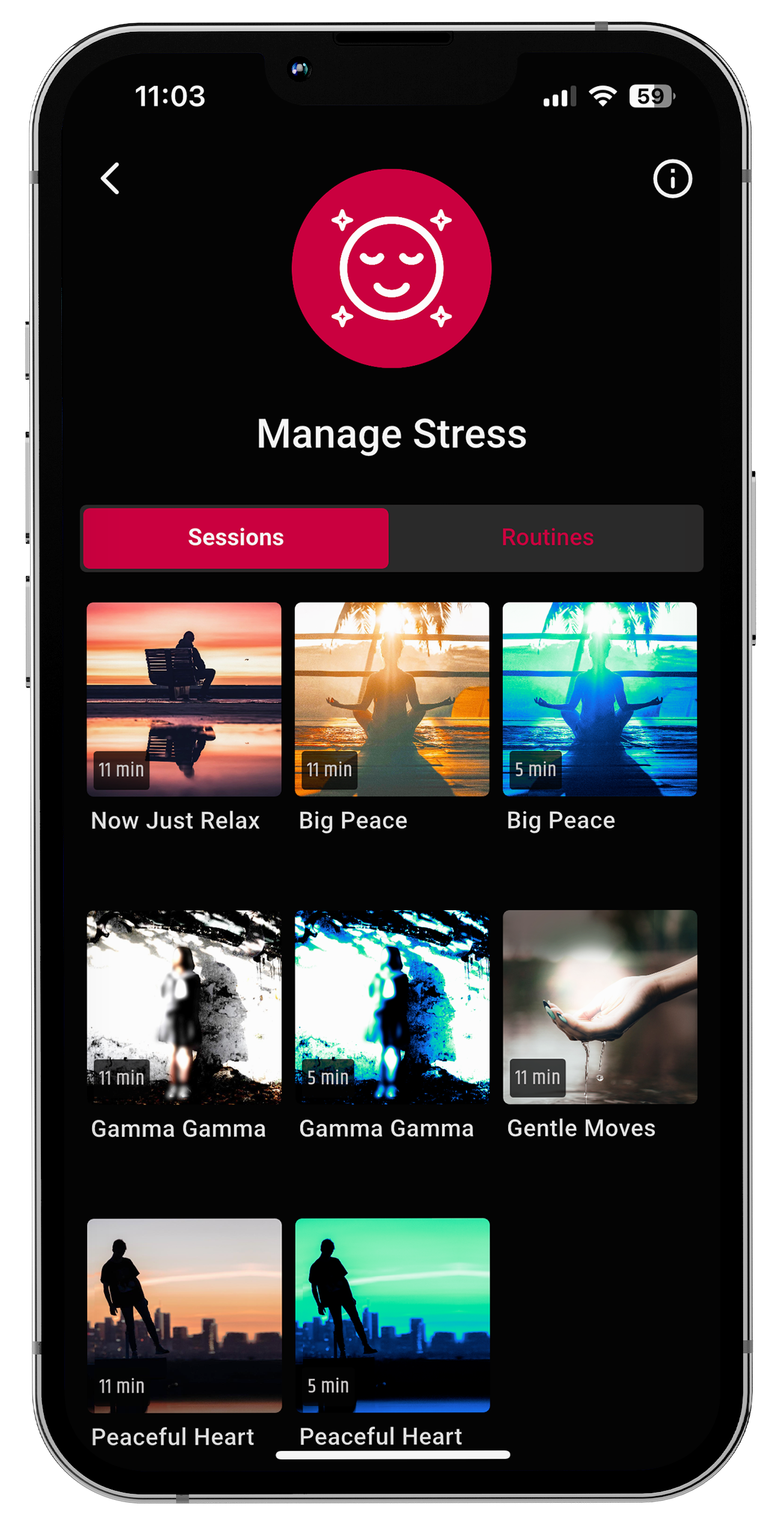

Stressregulierung

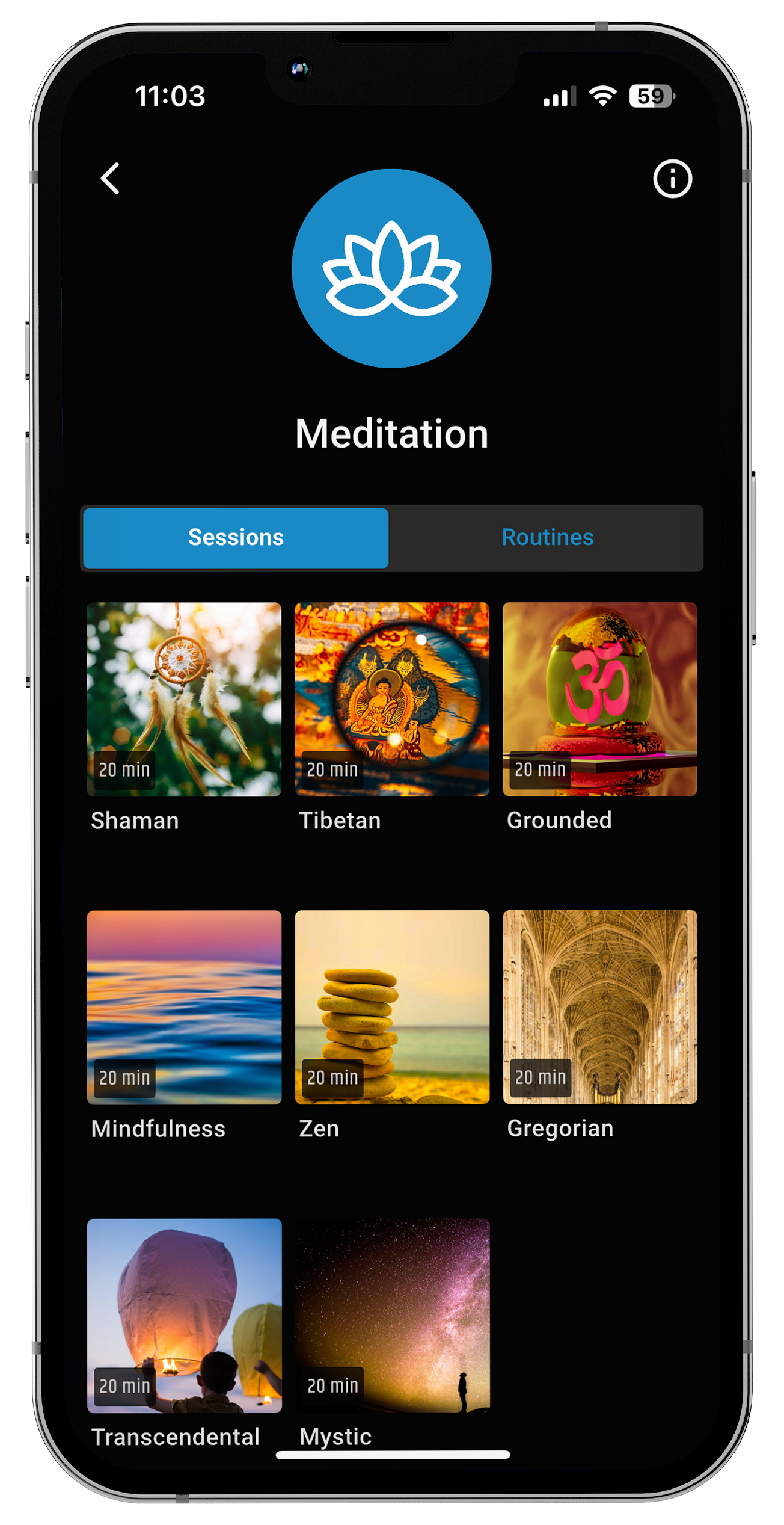

Achtsamkeit, Atemübungen und Yoga helfen, außer Kontrolle geratene überkritische Zustände zu verhindern, indem sie das Nervensystem stabilisieren.

-

Soziales und sinnvolles Engagement

Anregende Gespräche oder tiefe Verbindungen helfen dabei, Gehirnnetzwerke zu synchronisieren und eine gesunde Variabilität aufrechtzuerhalten.

-

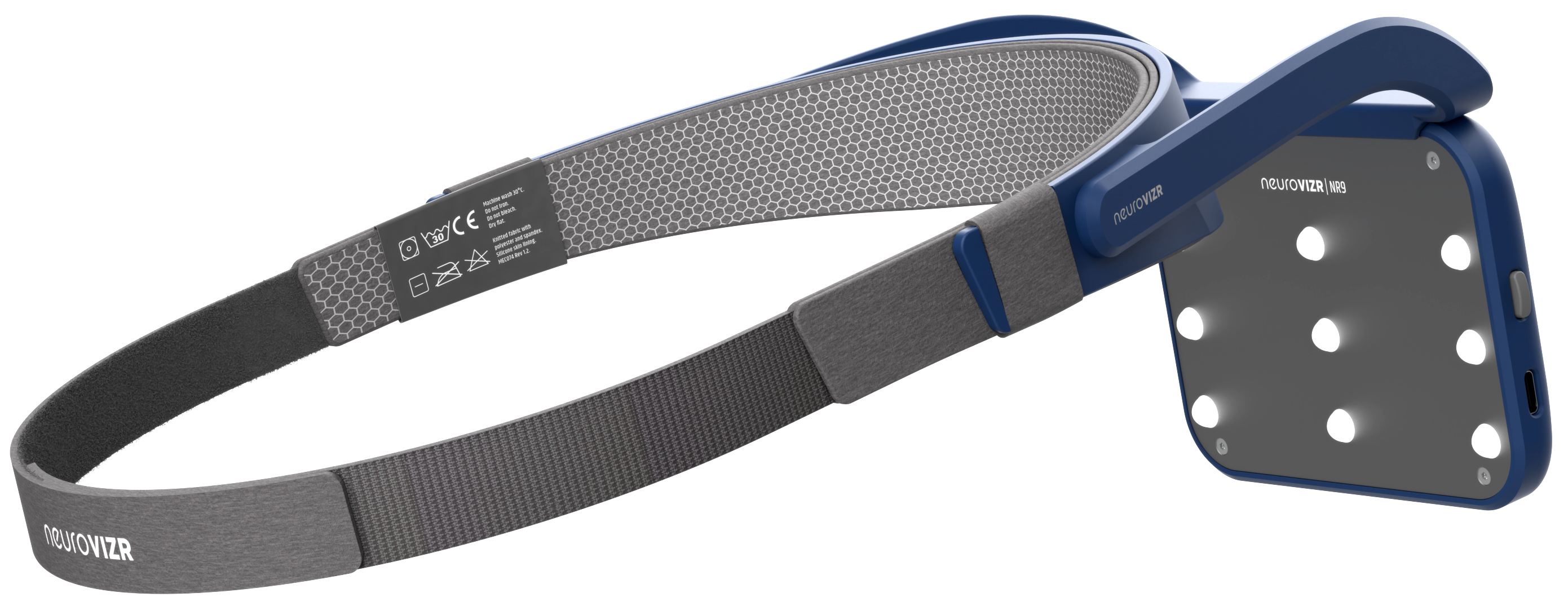

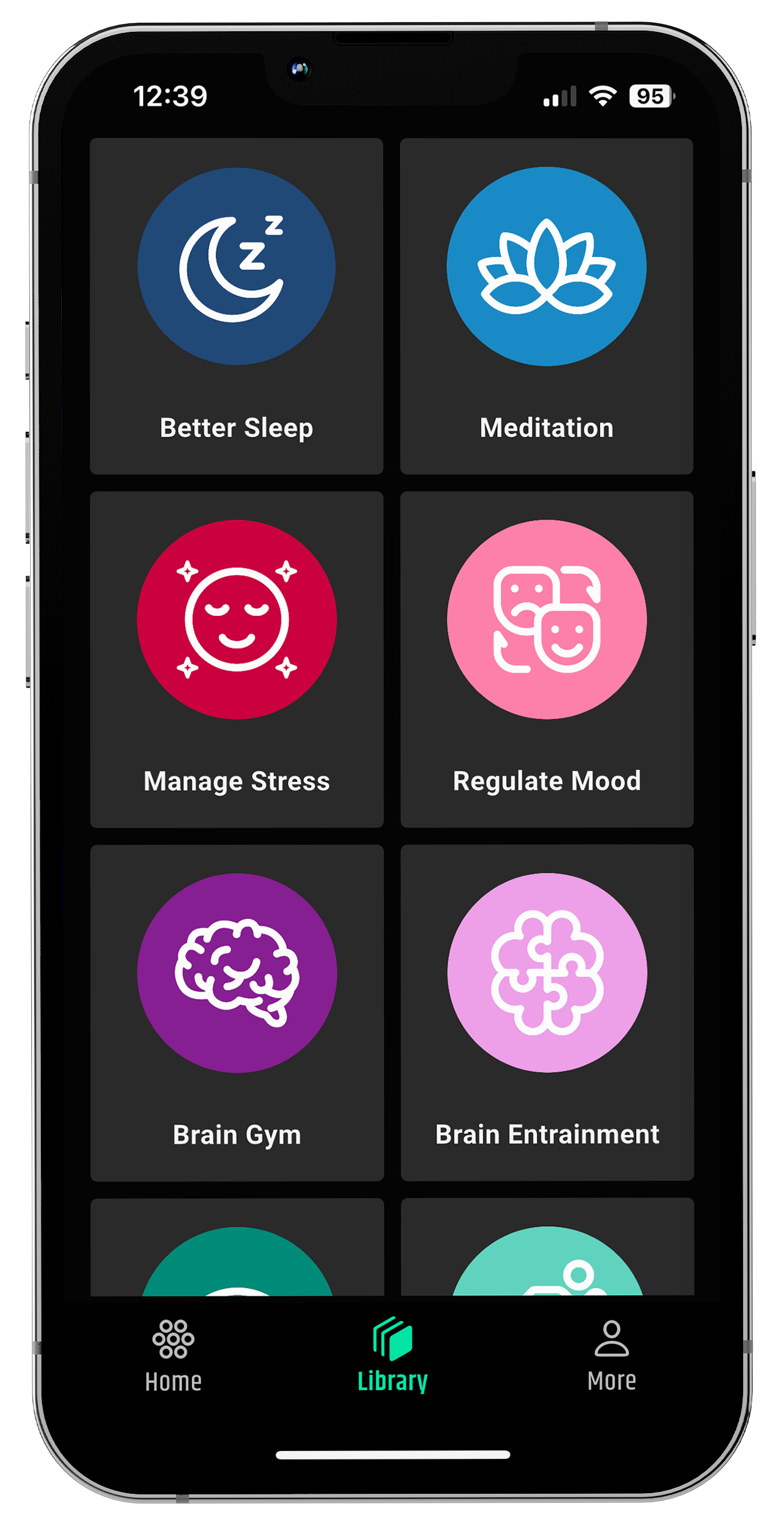

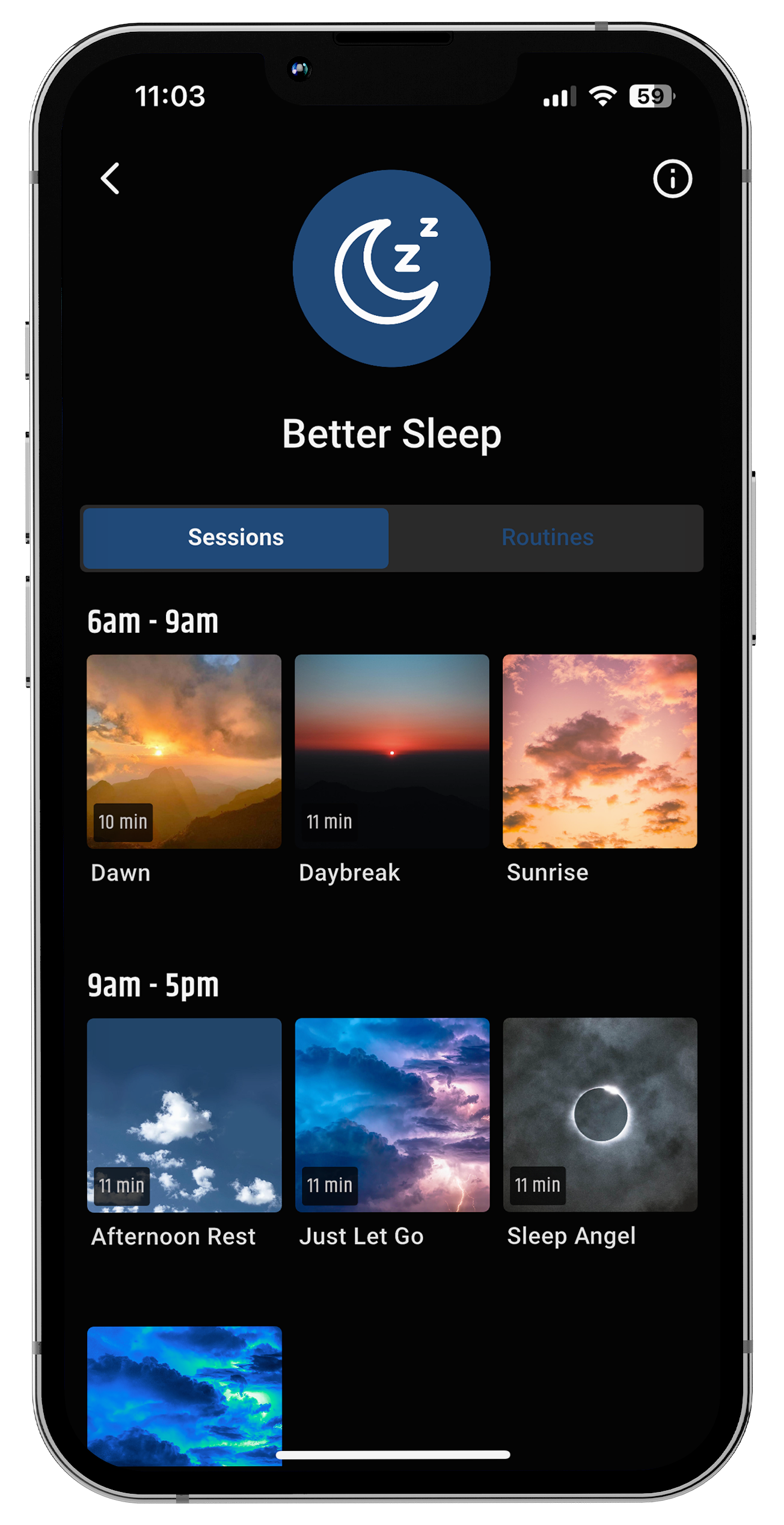

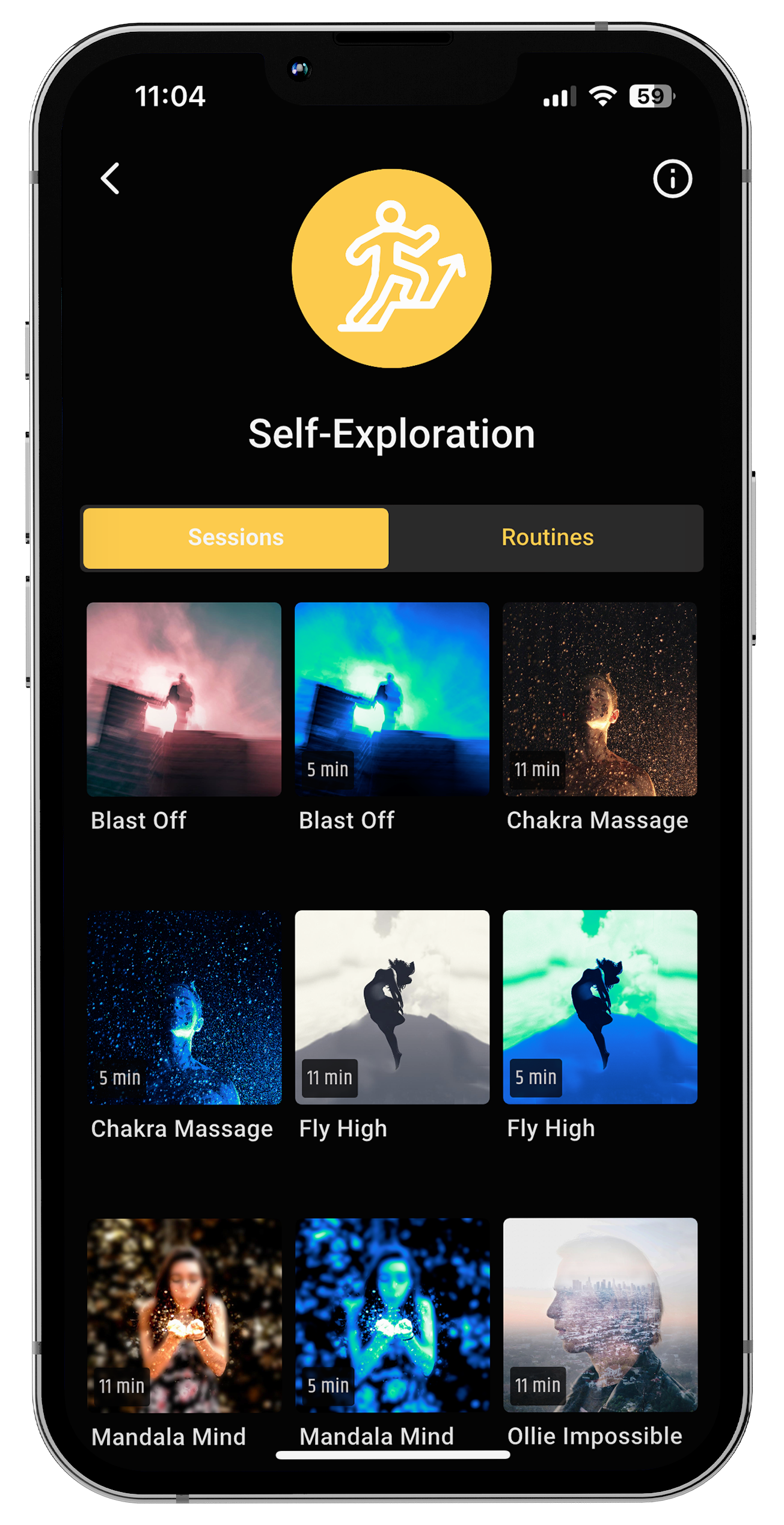

Unterstützt die neuronale Synchronisation Rhythmische äußere Reize (Lichtflackern, Schallimpulse) können die Schwingungen des Gehirns steuern. Das Konzept der Gehirnwellensynchronisation, bei der das Gehirn mit externen periodischen Signalen synchronisiert wird, entspricht der Idee, bessere Zustände anzustreben.

Durch die Kombination dieser Gewohnheiten erhöhen Sie Ihre Wahrscheinlichkeit, kritische Modi einzunehmen und bei Bedarf fließend zu wechseln.

FAQs

Was genau ist neuronale Kritikalität?

In diesem Regime hält das Gehirn Ordnung und Chaos im Gleichgewicht und ermöglicht so optimalen Informationsfluss, Flexibilität und Reaktionsfähigkeit.

Kann das Gehirn den ganzen Tag im kritischen Modus bleiben?

Das Nichtaufrechterhalten einer perfekten Kritikalität ist metabolisch kostspielig. Das Gehirn benötigt subkritische Ruhephasen, um sich zu stabilisieren und neu zu starten.

F3: Woher weiß ich, ob mein Gehirn „zu überkritisch“ ist?

Sie fühlen sich möglicherweise zerstreut, überreizt, ängstlich oder finden es schwierig, zur Ruhe zu kommen. Das signalisiert, dass Sie einen Gang zurückschalten müssen.

Kann mir die Technologie dabei helfen, kritisches Denken zu entwickeln?

Einige Hilfsmittel (wie rhythmische Hirnstimulation oder Neurofeedback) zielen darauf ab, die Schwingungsdynamik zu steuern. Setzen Sie sie vorsichtig und zur Unterstützung Ihres natürlichen Zustands ein.

Welche Rolle spielt Schlaf bei der Kritikalität?

Schlaf wirkt wie ein Umstimmer. Viele Studien legen nahe, dass sich die neuronalen Kritikalitätssignaturen nach erholsamem Schlaf verstärken.

Abschluss

Für mentale Höchstleistungen braucht es nicht ständigen Overdrive oder meditative Ruhe, sondern den Rhythmus zwischen subkritischer Ruhe, kritischer Balance und superkritischen Phasen. Der kritische „Sweet Spot“ ist der Punkt, an dem Ihr Gehirn am effizientesten arbeitet und Flexibilität und Struktur vereint. Nutzen Sie superkritische Phasen gezielt für kreative Entfaltung und nutzen Sie subkritische Phasen für Ruhe und Integration. Je mehr Sie diesen Zyklus durch Ruhe, Herausforderung, Bewegung und Stressregulierung unterstützen, desto besser kann Ihr Gehirn seine optimale Leistung erbringen.

Wenn Sie bewusst Rad fahren, erreichen Sie Tag für Tag ein nachhaltiges Zusammenspiel von Klarheit, Anpassungsfähigkeit und Energie.

Teilen:

Der hypnagogische Zustand: Wie Gehirnwellen vor dem Schlafengehen die Kreativität anregen

7 kleine Achtsamkeits-Hacks für Remote-Profis