Jeder Herzschlag transportiert mehr als nur Blut. In den winzigen Schwankungen zwischen den Schlägen steckt ein Signal über die Anpassungsfähigkeit, Stressbelastung und kognitive Bereitschaft Ihres Körpers. Dieses Signal wird als Herzfrequenzvariabilität (HRV) bezeichnet . Während die HRV traditionell auf die Kardiologie beschränkt war, enthüllt die Neurowissenschaft eine tiefere Geschichte: Die HRV spiegelt die dynamische Partnerschaft zwischen Herz und Gehirn über das autonome Nervensystem wider. Anstatt isoliert zu arbeiten, stehen Herz und Gehirn in einem ständigen Dialog – die Herz-Hirn-Achse .

In diesem Beitrag untersuchen wir, wie die HRV mit der Gesundheit des Gehirns, der Wahrnehmung und der Stressresistenz zusammenhängt und wie Sie diese Verbindung durch Training und Lebensstil nutzen können.

HRV und Gehirngesundheit: Mehr als eine kardiologische Kennzahl

Die HRV, die Variation der Zeitintervalle zwischen aufeinanderfolgenden Herzschlägen (RR-Intervalle), ist trügerisch einfach zu messen, aber äußerst bedeutungsvoll. Eine hohe HRV signalisiert, dass Ihr autonomes Nervensystem fließend zwischen sympathischem (aktivem) und parasympathischem (Ruhe-)Modus wechseln kann. Diese Flexibilität ist ein Biomarker für Resilienz. Umgekehrt wird eine niedrige HRV mit Stress, starren neuronalen Zuständen und langfristigen Risiken für die geistige und körperliche Gesundheit in Verbindung gebracht.

Neurowissenschaftliche Studien zeigen einen engen Zusammenhang zwischen HRV und Gehirnfunktion: Personen mit höherer HRV weisen häufig eine größere Variabilität der Gehirnsignale , eine stärkere Konnektivität zwischen emotionalen und exekutiven Hirnarealen und eine bessere Leistung bei Aufgaben auf, die Aufmerksamkeit, Gedächtnis und kognitive Kontrolle erfordern. Mit anderen Worten: Die Flexibilität des Herzens spiegelt möglicherweise die Anpassungsfähigkeit des Gehirns wider.

Eine kürzlich durchgeführte große fMRI/HRV-Analyse ergab bidirektionale prädiktive Beziehungen : Die Aktivität in Gehirnbereichen wie der Amygdala, dem dorsalen anterioren cingulären Cortex (dACC) und dem ventromedialen präfrontalen Cortex (vmPFC) korreliert mit HRV-Messungen und HRV-Schwankungen sagen auch die Aktivierung in denselben Regionen voraus.

Das autonome Nervensystem und flexibles Denken

Im Zentrum dieses Zusammenspiels steht das autonome Nervensystem (ANS) . Obwohl es unbewusst abläuft, reguliert es Ihre Atmung, Herzfrequenz und Verdauung und übt einen erheblichen Einfluss auf kognitive Prozesse aus.

Wenn der sympathische (Stress-)Zweig zu lange dominiert, kann die neuronale Dynamik starr werden, was die Kognition in einem Zustand der Überlastung mit reduzierter Flexibilität gefangen hält. Optimale Funktion liegt in der Nähe eines Gleichgewichts, das manchmal als Kritikalität bezeichnet wird und bei dem das System zwischen übermäßiger Ordnung und chaotischem Rauschen schwankt. In diesem Zustand kann sich das Gehirn verändern, anpassen und kreativ reagieren.

Die HRV gibt uns Aufschluss darüber, wie gut das ANS dieses Gleichgewicht hält. Eine hohe HRV ist ein Zeichen dafür, dass Ihr System bei Bedarf hochfahren und sich anschließend problemlos erholen kann. Eine niedrige HRV deutet darauf hin, dass es schwierig ist, sich von Stress zu lösen, was dazu führen kann, dass das Gehirn in einem suboptimalen Zustand gefangen bleibt.

Stressresistenz: HRV als Mechanismus und Messgröße

Stress lässt sich nicht vermeiden. Resilienz – unsere Fähigkeit, sich zu erholen – macht den entscheidenden Unterschied. Die Neurowissenschaft geht davon aus, dass Resilienz in der Fähigkeit zur Oszillation wurzelt: bei Herausforderungen in explorative, dynamische Zustände zu gelangen und, wenn möglich, in erholsame, konsolidierende Zustände zu verfallen.

Die HRV ist dabei von zentraler Bedeutung. Ein widerstandsfähiges System zeigt fließende HRV-Reaktionen : erhöht bei Belastung, reduziert danach, mit regelmäßigen „Erholungszyklen“. Eine chronisch niedrige HRV deutet darauf hin, dass das System Schwierigkeiten hat, sich neu zu starten, was zu einer anhaltenden Anspannung von Gehirn und Körper führt.

Im Laufe der Zeit können schlechte HRV-Muster zu Angstzuständen, Depressionen, Burnout und kognitivem Abbau führen. Deshalb wird die HRV zunehmend nicht nur als Marker, sondern auch als Ziel für Interventionen untersucht.

Training des Systems: HRV-Biofeedback und kognitive Leistung

Und das Spannende daran: Die HRV ist trainierbar . Durch Biofeedback kann man mithilfe von Echtzeit-Feedback (über Sensoren und Software) lernen, wie man die HRV steigern kann, meist durch kontrollierte Atmung, Konzentration und Entspannungstechniken.

Was die Beweise sagen:

-

In einigen Studien hat eine einzige Sitzung mit HRV-Biofeedback zu deutlichen Verbesserungen der kognitiven Leistung unter Stress (Aufmerksamkeit, exekutive Funktion) geführt.

-

Studien berichten von Veränderungen der funktionellen Gehirnkonnektivität nach HRV-Training, das eine verstärkte Kopplung zwischen vmPFC, Insula, Amygdala, cingulärem Kortex und lateralen präfrontalen Regionen bewirkte.

-

Längerfristiges HRV-Biofeedback (3–6 Monate) wurde mit anhaltenden Erhöhungen der HRV sowie verbesserten psychologischen und autonomen Ergebnissen in Verbindung gebracht.

-

In einer kürzlich durchgeführten kontrollierten Studie konnte HRV-Biofeedback in allen Altersgruppen keine signifikanten Verbesserungen bei der Hemmungskontrolle, dem Arbeitsgedächtnis oder der Verarbeitungsgeschwindigkeit erzielen, was zeigt, dass die Ergebnisse unterschiedlich ausfallen können.

-

Ein Kurzzeitversuch mit stimulierter Atmung und HRV-Training ergab Auswirkungen auf das Arbeitsgedächtnis und affektive Zustände (Gelassenheit, Müdigkeit) während und nach der Intervention.

Fazit: HRV-Biofeedback ist vielversprechend, die Ergebnisse hängen jedoch von der Dosis, der Population, der Methodik und den getesteten kognitiven Domänen ab.

Zu den in der Praxis verwendeten Techniken gehören:

-

Resonanzatmung (~4,5 bis 7 Atemzüge/min) ist oft der „Sweet Spot“ zur Steigerung der HRV-Kohärenz.

-

Aufmerksamkeits- oder Fokustechniken (z. B. Imagery, Herzkohärenztraining)

-

Längerfristige Konsistenz (mehrere Sitzungen pro Woche)

Balance finden: Variabilität und Kritikalität

Die Analogie der Kritikalität in neuronalen Systemen ist hier treffend. So wie das Gehirn am besten funktioniert, wenn es zwischen Ordnung (Starrheit) und Chaos (Lärm) balanciert, profitieren auch unsere HRV-Systeme von einer ausgewogenen Variabilität. Zu wenig Variabilität bedeutet Stagnation; zu viel kann zu Instabilität oder unberechenbaren Reaktionen führen.

Ein gesunder Zyklus des Nervensystems besteht aus Phasen der Erkundung (höhere Variabilität) und Perioden der Konsolidierung (geringere Variabilität), die immer wieder zum „Sweet Spot“ zurückkehren. Die HRV bietet eine Reflexion dieses Zyklus auf Makroebene.

Anwendung der HRV im Alltag und bei der Leistung

Hier sind praktische Möglichkeiten, wie Sie die HRV für Ihre geistige Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit nutzen können:

-

HRV zuverlässig verfolgen

Verwenden Sie konsistente Zeitabläufe (Morgen, Ruhezeit), dieselbe Körperhaltung und dasselbe Messgerät. -

Verwenden Sie Trends, nicht einzelne Tage

Ein einzelner Abfall der HRV ist nicht unbedingt alarmierend, entscheidend ist das Muster über mehrere Tage hinweg. -

Integrieren Sie Biofeedback/getaktete Atmung

Schon 5–10-minütige Atem-Biofeedback-Sitzungen können dabei helfen, den autonomen Tonus zurückzusetzen. -

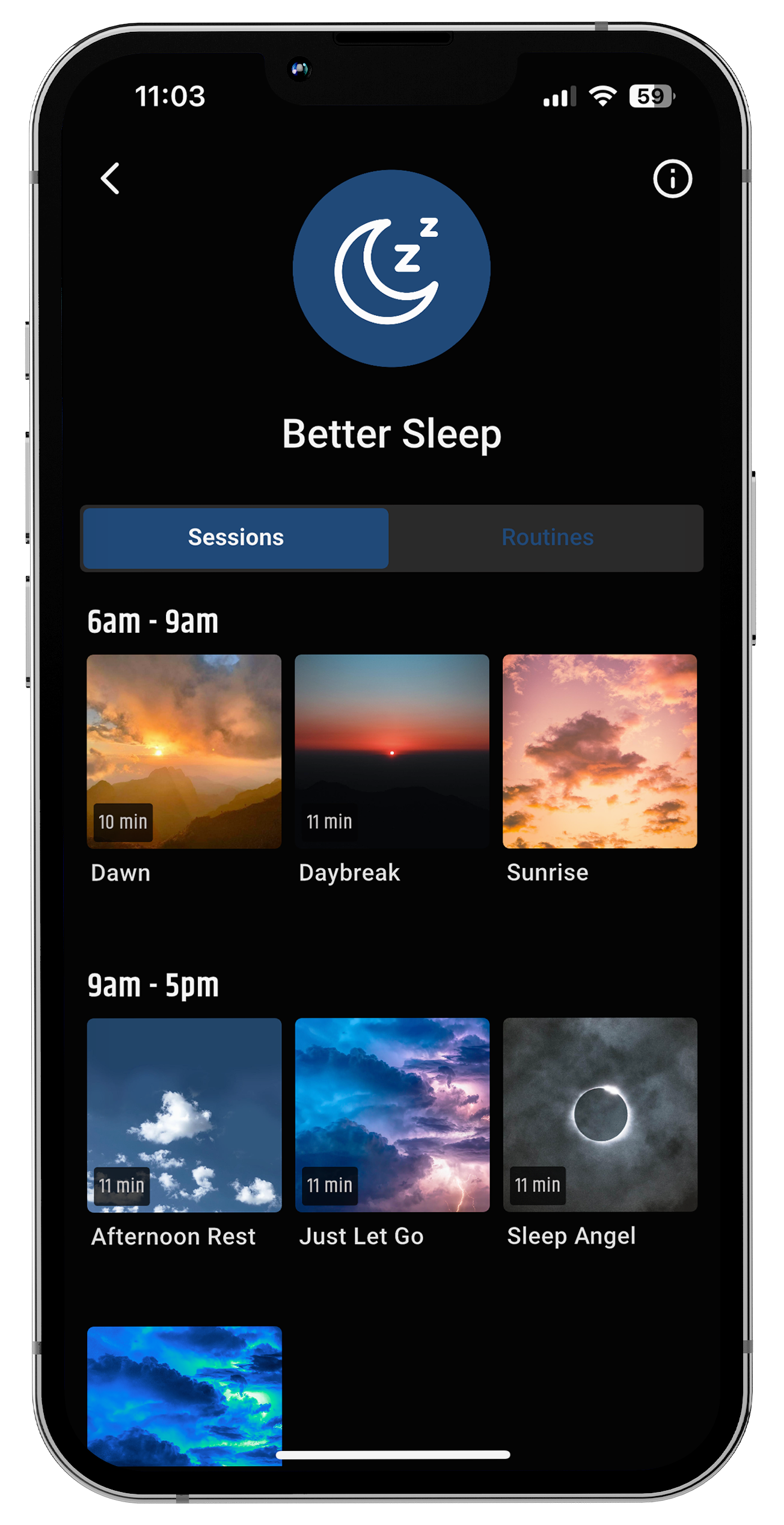

Kombinieren Sie es mit Lebensstilpraktiken

Guter Schlaf, Stressbewältigung, Bewegung und Ernährung – all dies beeinflusst die HRV. -

Passen Sie die Anforderungen an die Bereitschaft an

Wenn die HRV mehrere Tage lang unterdrückt ist, reduzieren Sie die kognitive oder körperliche Belastung. -

Denken Sie an individuelle Unterschiede

Was für Sie eine „hohe“ HRV ist, kann für andere Personen unterschiedlich sein. Konzentrieren Sie sich auf Ihren relativen Ausgangswert.

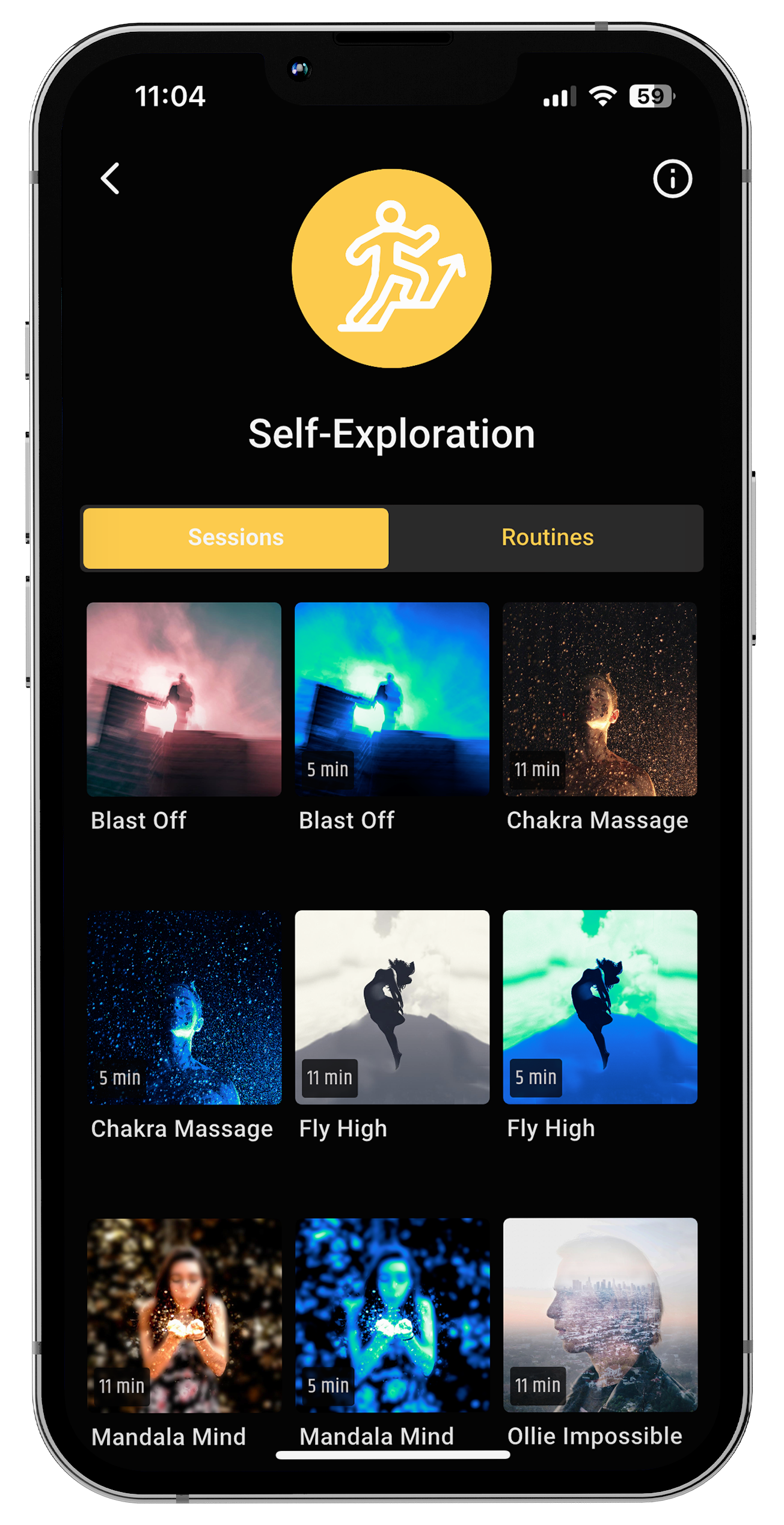

Aktuelle neurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass die Herzfrequenzvariabilität (HRV) Einblicke in den komplexen Dialog zwischen Herz und Gehirn bietet, der sich direkt auf Ihre kognitive Leistungsfähigkeit, emotionale Stabilität und Stressresistenz auswirkt. neuroVIZR soll Ihnen helfen, diese faszinierende Verbindung zu erschließen.

Unsere personalisierte Neurofeedback- und HRV-Biofeedback-Technologie führt Sie durch Echtzeitübungen, die Ihre Gehirn-Herz-Kohärenz verbessern und so geistige Klarheit, emotionale Ausgeglichenheit und Ihr allgemeines Wohlbefinden steigern. Durch das Training Ihres autonomen Nervensystems für mehr Flexibilität befähigt Sie neuroVIZR , tägliche Herausforderungen konzentrierter und gelassener zu meistern. Erleben Sie die Wissenschaft der Gehirn-Herz-Harmonie, machen Sie den ersten Schritt mit Neurovizr und entfesseln Sie das volle Potenzial Ihres Geistes.

Abschluss

Die veraltete Sichtweise vom Herzen als passiver Pumpe und vom Gehirn als isolierter Kommandozentrale weicht einer umfassenderen Perspektive: Sie sind Partner in einem dynamischen, integrierten System. Die HRV steht an dieser Schnittstelle und gibt Aufschluss darüber, wie gut Körper und Geist miteinander kommunizieren.

Durch Messung, Biofeedback und bewusste Lebensstilentscheidungen wird die HRV zu mehr als nur einer Messgröße: Sie wird zu einer Brücke zu besserer Wahrnehmung, Stressresistenz und Leistung . Der Rhythmus Ihres Herzens ist nicht nur eine Frage des Kreislaufs; er ist ein Puls im Tanz Ihres Geistes.

Verweise

-

Forte, G., et al. (2025). Die komplexe Gehirn-Herz-Verbindung: Die Beziehung zwischen HRV und Kognition .

-

Chand, T., et al. (2020). Herzfrequenzvariabilität als Index der differentiellen Gehirn-Körper-Kommunikation . Grenzen der Neurowissenschaften.

-

Schumann, A., et al. (2021). Erhöhte HRV durch Biofeedback, begleitet von Veränderungen der funktionellen Gehirnkonnektivität .

-

Huber, A., et al. (2025). Gehirnaktivierung und HRV-Konnektivität – bidirektionale Verbindungen .

-

Bahameish, M., & Stockman, T. (2024). Kurzzeiteffekte von HRV-Biofeedback auf das Arbeitsgedächtnis . Angewandte Psychophysiologie & Biofeedback.

-

„Biofeedback zur Herzfrequenzvariabilität verbessert kognitive und motorische Funktionen“ (2024).

Teilen:

5 natürliche Tipps zum schnelleren Einschlafen

Der hypnagogische Zustand: Wie Gehirnwellen vor dem Schlafengehen die Kreativität anregen