Unser Gehirn ist kein statischer Motor auf Autopilot, sondern ein lebendiges, pulsierendes System in ständiger Bewegung. Jeden Moment feuern Milliarden von Neuronen und verdrahten sich in ständig wechselnden Mustern neu. Wissenschaftler bezeichnen diesen dynamischen Tanz als Hirnsignalvariabilität (BSV) – ein Maß dafür, wie flexibel Ihr Gehirn seine Aktivität als Reaktion auf das Geschehen in und um Sie herum anpasst.

BSV ist mehr als nur Lärm – es ist das Geheimnis geistiger Beweglichkeit, Kreativität und emotionaler Ausgeglichenheit. Wenn Ihr Gehirn genau das richtige Maß an Variabilität aufweist, die sogenannte neuronale Kritikalität , arbeitet es optimal: bereit zu lernen, sich anzupassen und Innovationen hervorzubringen. Und wenn es kurzzeitig in einen noch energiegeladeneren Modus, die sogenannte Superkritikalität , wechselt , kann es kraftvolle Erkenntnis- und Wachstumsschübe freisetzen.

Neuronale Kritikalität verstehen: Das dynamische Gleichgewicht des Gehirns

Stellen Sie sich vor, Ihr Gehirn balanciert auf einem Drahtseil zwischen zwei Extremen: perfekter Ordnung auf der einen Seite und totalem Chaos auf der anderen. Zu viel Ordnung und Gedanken erstarren; zu viel Chaos und Ideen zerstreuen sich unkontrolliert. Neuronale Kritikalität ist der „Sweet Spot“ dazwischen, an dem Ihr Gehirn sowohl stabil als auch flexibel, strukturiert und dennoch spontan ist.

Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass das Gehirn an diesem Gleichgewichtspunkt Informationen am effizientesten verarbeitet. Hier fließen Ideen, die Kreativität erreicht ihren Höhepunkt und die Anpassungsfähigkeit ist am stärksten ausgeprägt. Das Gehirn bleibt jedoch nicht die ganze Zeit an diesem Punkt, sondern bewegt sich je nach Bedarf zwischen drei natürlichen Zuständen :

-

Subkritisch (ruhig und stabil):

Das Gehirn arbeitet ruhig und effizient, ideal für Ruhe, Reflexion und Erholung.

-

Kritisch (ausgeglichen und adaptiv):

Neuronale Netzwerke schaffen eine Harmonie zwischen Struktur und Freiheit, die sich perfekt für Problemlösung und Deep Learning eignet.

-

Überkritisch (energetisch und explorativ):

Die neuronale Aktivität wird äußerst variabel und kreativ. Es ist ein inspirierter Ausbruch von Möglichkeiten, der kraftvoll ist, wenn er kurz anhält, aber erschöpfend, wenn er länger anhält.

Den ganzen Tag über wechselt Ihr Gehirn fließend zwischen diesen Zuständen: Ruhen, Lernen und Innovation im Rhythmus.

Gehirnsignalvariabilität (BSV): Das Kennzeichen eines flexiblen Geistes

Die Variabilität der Gehirnsignale misst, wie stark sich die elektrische Aktivität Ihres Gehirns im Laufe der Zeit verändert. Ein gesundes, anpassungsfähiges Gehirn weist eine hohe Variabilität auf, die weder zu flach noch zu unregelmäßig ist.

Stellen Sie es sich wie ein Orchester vor: Ein starres Gehirn spielt immer wieder dieselbe Melodie, während ein chaotisches Gehirn zufällige Geräusche erzeugt. Das optimale Gehirn hingegen improvisiert und schafft ein Gleichgewicht zwischen Wiederholung und Erkundung.

Wenn BSV ausgeglichen ist, erleben Sie:

-

Geistige Beweglichkeit – die Fähigkeit, mühelos zwischen Aufgaben und Ideen zu wechseln.

-

Kreativität – durch die fließende Neuorganisation von Netzwerken entstehen neue Verbindungen.

-

Resilienz – das Gehirn passt sich Herausforderungen an und erholt sich schnell von Stress.

Wenn die Variabilität jedoch zu gering wird, fühlt sich der Geist festgefahren und stumpf an. Ist sie zu hoch, zerstreuen sich die Gedanken. Der Schlüssel liegt darin, diesen „kritischen“ Bereich beizubehalten – genug Bewegung, um flexibel zu bleiben, aber genug Ordnung, um geerdet zu bleiben.

Warum Superkritikalität wichtig ist: Der Funke der Innovation

Superkritikalität ist der Hochenergiemodus des Gehirns – ein vorübergehender Anstieg der Variabilität, der alte Muster aufrüttelt und neue Verbindungen fördert. Es ist, als würde man in einem stickigen Raum alle Fenster öffnen, um frische Luft hereinzulassen.

In diesem Zustand reorganisieren sich neuronale Netzwerke schnell und ermöglichen Erkenntnisse und Assoziationen, die in ruhigeren Modi schwer erreichbar sind. Sie erkennen dies vielleicht an den Aha-Momenten, den fast elektrisierenden Momenten der Kreativität.

Überkritische Stöße sind besonders wertvoll bei:

-

Kreative Problemlösung: Neue Lösungen entwickeln, wenn die Logik allein an ihre Grenzen stößt.

-

Lerndurchbrüche: Stärkung der Plastizität, der Fähigkeit des Gehirns, neue Bahnen zu bilden.

-

Anpassung unter Druck: Ermöglicht schnelle, flexible Reaktionen auf sich ändernde Umgebungen.

Doch genau wie ein Motor überhitzen kann, kann auch das Gehirn nicht lange im überkritischen Modus bleiben. Längere Überstimulation führt zu Burnout, geistiger Erschöpfung und Desorganisation. Deshalb sind Ausgeglichenheit und Erholung entscheidend.

Ausgleich der Gehirnzustände für optimale Leistung

Die gesündesten und anpassungsfähigsten Gehirne leben nicht in einem Zustand, sie durchlaufen ihn in Zyklen:

-

Subkritisch für die Wiederherstellung und Gedächtniskonsolidierung.

-

Entscheidend für Engagement, Lernen und Entscheidungsfindung.

-

Superkritisch für Ausbrüche von Kreativität und Erkundung.

Diese Schwingung spiegelt den natürlichen Rhythmus eines gut regulierten Geistes wider: Ruhe, Aktivität und Erneuerung. Zu viel Zeit in einer Zone stört das System. Wahre geistige Leistungsfähigkeit hängt von fließenden Bewegungen in allen drei Bereichen ab.

Lesen Sie auch – Die stille Kraft der Unterkritikalität

So unterstützen Sie eine gesunde neuronale Variabilität

Begriffe wie „neuronale Kritikalität“ klingen zwar abstrakt, doch die Unterstützung des Gehirngleichgewichts kann bemerkenswert praktisch sein. Diese wissenschaftlich fundierten Gewohnheiten können helfen, die Variabilität Ihres Gehirns im Alltag zu regulieren:

1. Fordern Sie Ihren Geist regelmäßig heraus

Machen Sie neue Lernerfahrungen: Lösen Sie Rätsel, lernen Sie eine Sprache, entdecken Sie Musik. Neues fördert die neuronale Flexibilität und steigert den BSV.

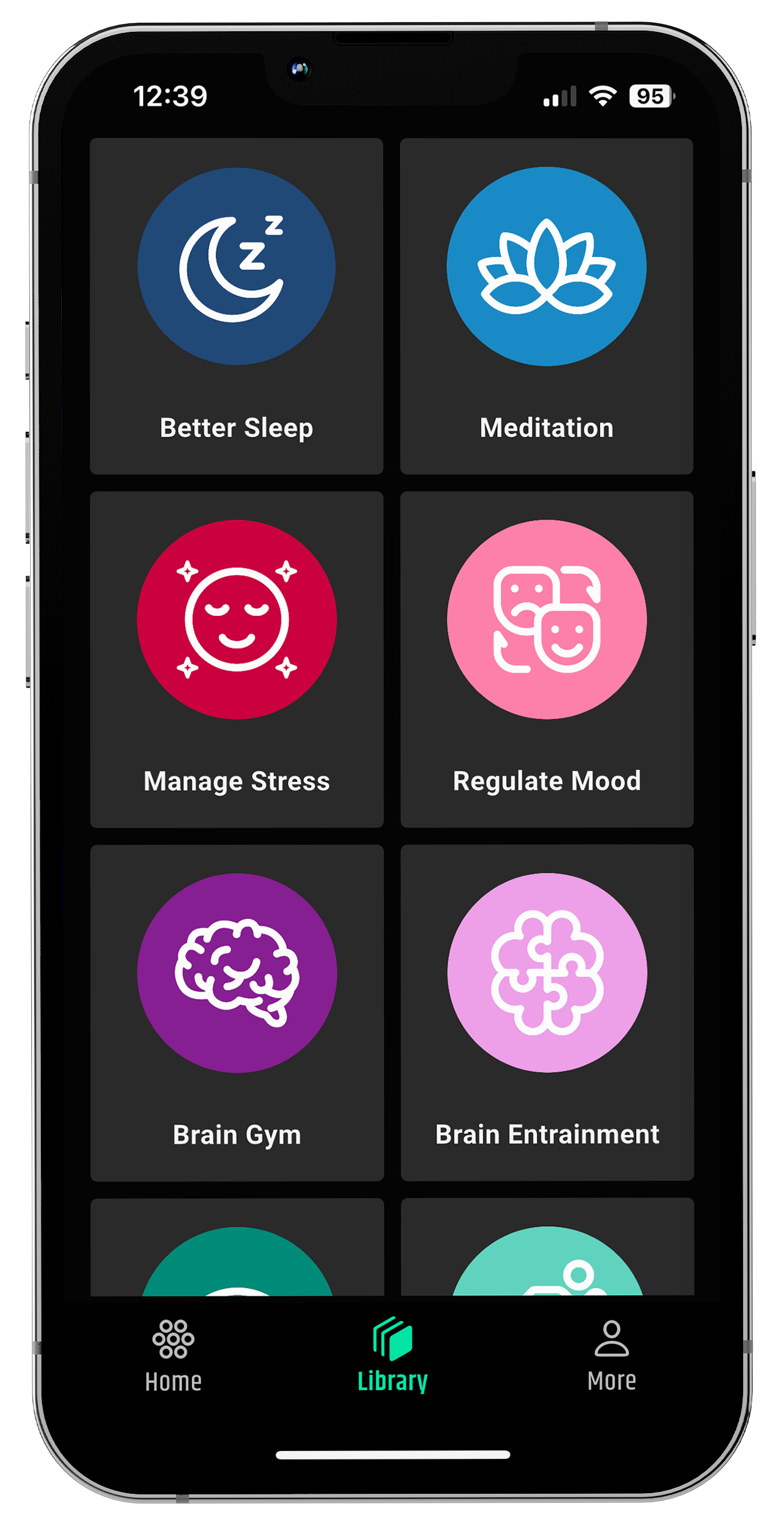

2. Üben Sie Achtsamkeit oder Meditation

Achtsame Aufmerksamkeit hilft dem Gehirn, reibungslos zwischen Aktivität und Ruhe zu wechseln. Sie stabilisiert neuronale Muster, ohne die Variabilität zu unterdrücken.

3. Bewegen Sie Ihren Körper

Körperliche Aktivität erhöht den Sauerstofffluss und fördert die dynamische Signalübertragung im Gehirn, wodurch die Anpassungsfähigkeit und die kognitive Klarheit verbessert werden.

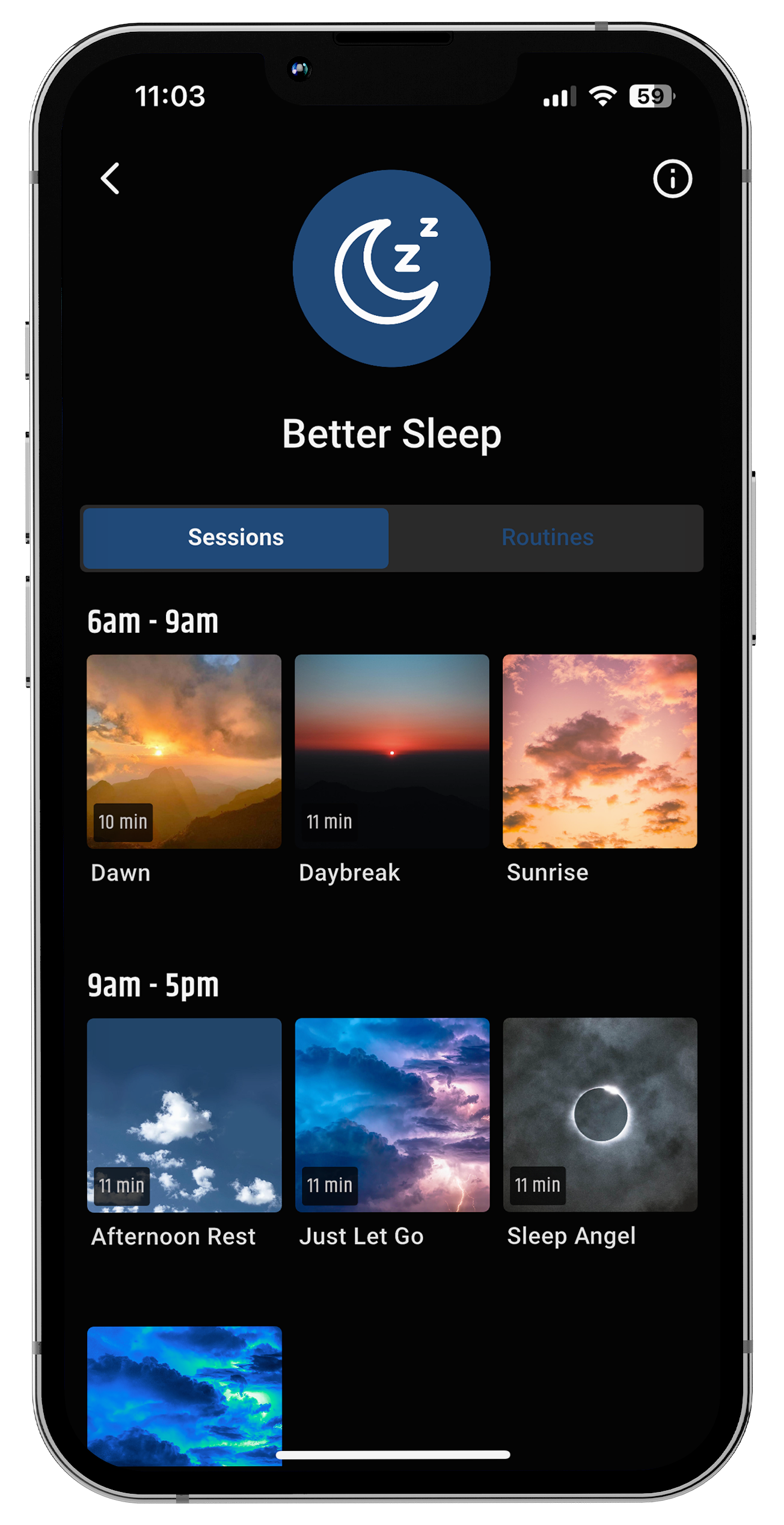

4. Ruhe und Tiefschlaf priorisieren

In der Erholungsphase findet eine neuronale Neukalibrierung statt. Tiefschlaf stellt die subkritische Ruhe wieder her und bereitet das Gehirn auf die Herausforderungen des nächsten Tages vor.

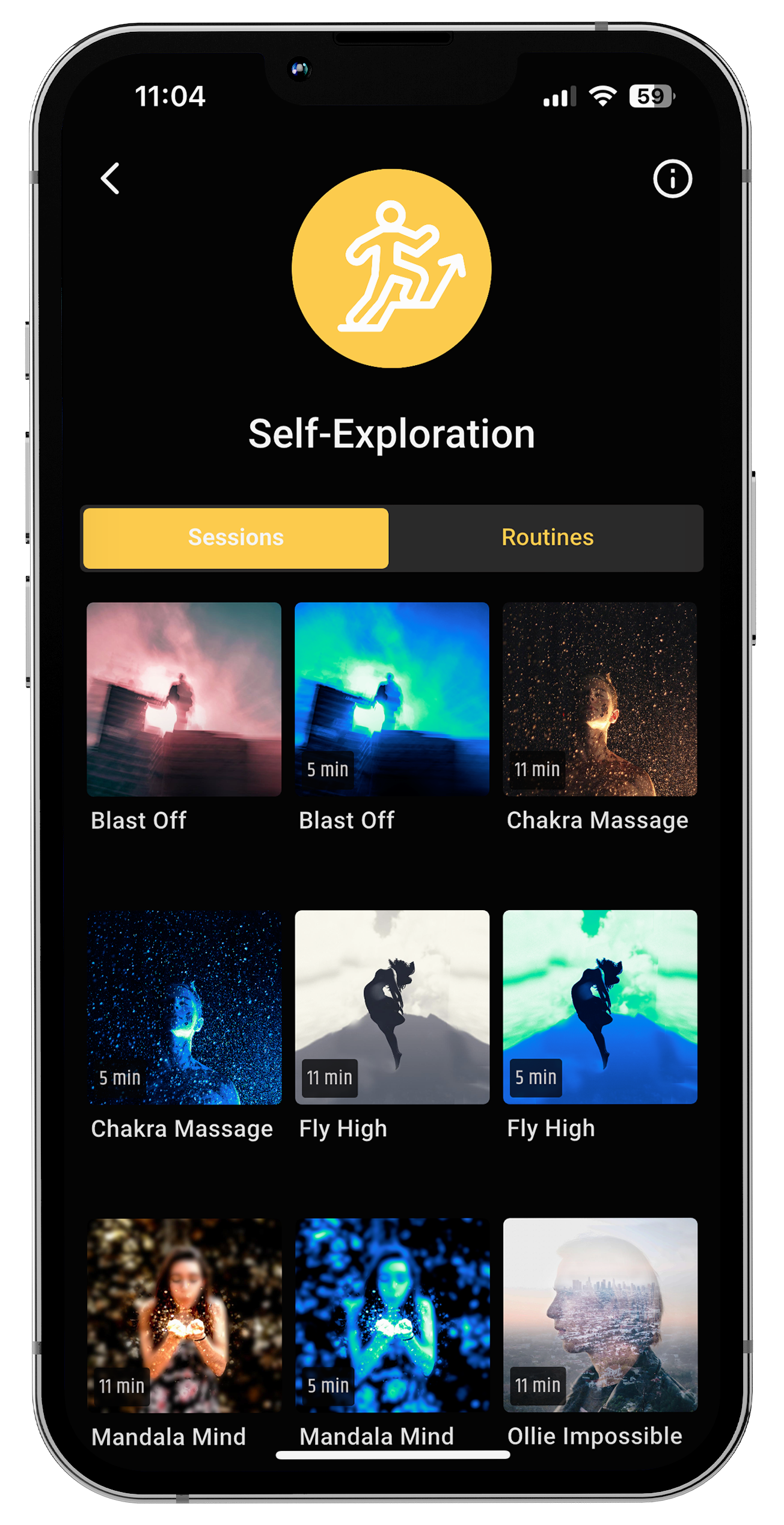

5. Beteiligen Sie sich an kreativem Spiel

Kunst, Schreiben oder Improvisation regen das Gehirn sanft zu kurzen, überkritischen Schüben an und beleben so die Kreativität, ohne das System zu überfordern.

Überkritikalität und der kreative Geist

Viele künstlerische und wissenschaftliche Durchbrüche entstehen in kurzen, überkritischen Momenten, wenn sich die normalen Filter des Gehirns lockern und unerwartete Verbindungen entstehen können.

Dies ist die neurologische Grundlage des „Flows“, eines vorübergehenden Zustands erhöhter Konzentration und müheloser Kreativität. Der Schlüssel liegt in der Kontrolle: Energie aufsteigen lassen, aber bewusst lenken. Wie ein Funke in einem sicheren Raum entzündet Superkritikalität Innovation, ohne Stabilität zu zerstören.

Die Harmonie eines flexiblen Gehirns

Im besten Fall ist das menschliche Gehirn keine feste Maschine, sondern ein dynamisches Ökosystem . Es schwankt zwischen Ruhe, Ausgeglichenheit und Intensität, wobei jeder Zustand einem Zweck dient.

Momente der Superkritikalität öffnen Türen zu neuen Ideen; kritisches Gleichgewicht hält diese Ideen auf dem Boden; subkritische Ruhe stellt die Energie für einen Neuanfang wieder her.

Wenn wir lernen, uns anmutig durch diesen Rhythmus zu bewegen, erschließen wir uns die gesamte Bandbreite menschlichen Potenzials – konzentriert und doch offen, diszipliniert und doch inspiriert, ruhig und doch lebendig.

Verweise

-

Beggs, JM, & Timme, N. (2012). Kritische Betrachtung der Kritikalität im Gehirn. Frontiers in Physiology , 3, 163.

-

Cocchi, L., Gollo, LL, Zalesky, A., & Breakspear, M. (2017). Kritikalität im Gehirn: Eine Synthese aus Neurobiologie, Modellen und Kognition. Progress in Neurobiology , 158, 132–152.

-

Garrett, DD, Kovacevic, N., McIntosh, AR, & Grady, CL (2010). Blutsauerstoffspiegel-abhängige Signalvariabilität ist mehr als nur Rauschen. Journal of Neuroscience , 30(14), 4914–4921.

-

Shew, WL, & Plenz, D. (2013). Die funktionellen Vorteile von Kritikalität im Kortex. Neurowissenschaftler , 19(1), 88–100.

-

Deco, G., & Jirsa, VK (2012). Laufende kortikale Aktivität im Ruhezustand: Kritikalität, Multistabilität und Geisterattraktoren. Journal of Neuroscience , 32(10), 3366–3375.

Teilen:

Die stille Kraft der Unterkritikalität: Wie ruhige Zustände das Gehirn stärken

Schlafen und Ausruhen mit einem geschäftigen Gehirn auf einem sich drehenden Planeten: Gleichgewicht in Bewegung finden