Wenn wir an Gehirnleistung denken, stellen wir uns oft kreative Schübe, Problemlösungen unter Druck oder Momente plötzlicher Erkenntnis vor. Doch die Neurowissenschaft enthüllt eine ruhigere, ebenso wichtige Seite der geistigen Leistungsfähigkeit – eine, die nicht im Chaos oder in der Aufregung, sondern in der Ruhe wurzelt. Dies ist der Bereich der Subkritikalität , des stabilen, energieeffizienten Modus des Gehirns, der das gesamte System im Gleichgewicht, klar und belastbar hält.

Dieser „niedrige Gang“ des Gehirns ist alles andere als Leerlauf, sondern der Ort, an dem Erholung, Organisation und langfristige Effizienz gedeihen. In einer Welt, die ständig Stimulation und Geschwindigkeit belohnt, ist das Erlernen des Zugangs zu subkritischen Zuständen möglicherweise eine der am meisten unterschätzten Möglichkeiten, die geistige Gesundheit und Höchstleistung zu fördern.

Was ist Unterkritikalität und warum ist sie wichtig?

In der Neurowissenschaft beschreibt Subkritikalität einen Zustand, in dem Gehirnnetzwerke unterhalb der Schwelle chaotischer oder explosiver Aktivität arbeiten. Es ist die Version des Gehirns eines ruhigen, kontrollierten Summens – stetig, vorhersehbar und energetisch konservativ.

In diesem Modus feuern die Neuronen synchron und nicht in verstreuten Schüben. Es ist wie der Unterschied zwischen einem sanften Jazz-Ensemble und einem überdrehten Schlagzeugsolo. Subkritikalität hilft, die Stabilität aufrechtzuerhalten, Energie zu sparen und eine neuronale „Überhitzung“ zu verhindern.

Dieser Zustand fördert Klarheit und Konzentration, indem er innere Störungen minimiert. Anstatt ständig zwischen neuen Ideen oder externen Anforderungen hin- und herzuspringen, verarbeitet das Gehirn Informationen in Ruhe, stärkt Gedächtnisspuren und stellt das Gleichgewicht von Neurochemikalien wie Serotonin und GABA wieder her, die Ruhe und Wohlbefinden fördern.

Die Wissenschaft der Ruhe: Wie Subkritikalität die Gehirnleistung steigert

Forscher, die sich mit neuronaler Dynamik befassen, beschreiben das Gehirn häufig als ein komplexes System, das zwischen drei großen Regimen wechselt :

-

Überkritisch (hohe Energie) – Schnell, chaotisch, kreativ und explorativ, aber energetisch kostspielig und instabil.

-

Kritisch (ausgeglichen) – Ein dynamischer Sweet Spot, an dem Kreativität, Lernen und Anpassungsfähigkeit ihren Höhepunkt erreichen.

-

Subkritisch (niedrige Energie) – Ruhig, organisiert und erholsam, unerlässlich für langfristige Stabilität.

In subkritischen Zuständen verlangsamen und synchronisieren sich die neuronalen Aktivitätsmuster. Dies ermöglicht dem Gehirn:

-

Energie sparen: Es wird weniger Stoffwechselbrennstoff verbraucht, sodass mehr Reserven für Bedarfszeiten übrig bleiben.

-

Reduzieren Sie mentalen Lärm: Durch die Reduzierung unnötigen neuronalen Geplappers verbessert sich die kognitive Genauigkeit.

-

Stimmung stabilisieren: Die ruhige Synchronisation neuronaler Aktivitäten hilft, Stresssysteme zu regulieren.

-

Verbessern Sie die Gedächtniskonsolidierung : Besonders während des Tiefschlafs ermöglichen subkritische Rhythmen dem Gehirn, Informationen effektiv zu speichern und zu verarbeiten.

Sie können sich dies als den „Wartungsmodus“ Ihres Geistes vorstellen. Während die energiereichen Zustände die Erkundung und Leistung vorantreiben, stellt die Unterkritikalität sicher, dass das System nicht abstürzt.

Ruhe als kognitive Superkraft

In subkritischen Zuständen erledigt das Gehirn wichtige Hintergrundarbeit: Aufräumen, Reparieren und Integrieren. Im Tiefschlaf beispielsweise dominieren subkritische Dynamiken, da der Hippocampus mit der Hirnrinde kommuniziert, um Erinnerungen zu festigen. Auch beim Tagträumen, Meditieren oder ruhigen Gehen ist Ihr Gehirn nicht untätig; es verfeinert seine inneren Modelle und bereitet sich auf zukünftige Herausforderungen vor.

Diese ruhige Verarbeitung ermöglicht es Ihnen, später klar zu denken, kreativ zu sein, ohne auszubrennen, und überlegt statt reaktiv zu reagieren. Es ist die verborgene Infrastruktur hinter der Resilienz.

Wie man im täglichen Leben subkritische Zustände kultiviert

Das moderne Leben hält uns oft in „kritischen“ oder „superkritischen“ Gehirnzuständen gefangen – rasende Gedanken, ständige Benachrichtigungen, endloses Multitasking. Um häufiger subkritische Ruhe zu erreichen, benötigen Sie gezielte Erholungsübungen, die Ihrem Nervensystem signalisieren, herunterzuschalten.

Hier sind einige evidenzbasierte Möglichkeiten, dies zu tun:

1. Langsames, rhythmisches Atmen

Langsames Atmen mit 5–6 Atemzügen pro Minute aktiviert das parasympathische Nervensystem und synchronisiert Herz- und Gehirnrhythmen. Dies fördert die gleiche neuronale Kohärenz wie bei subkritischer Aktivität.

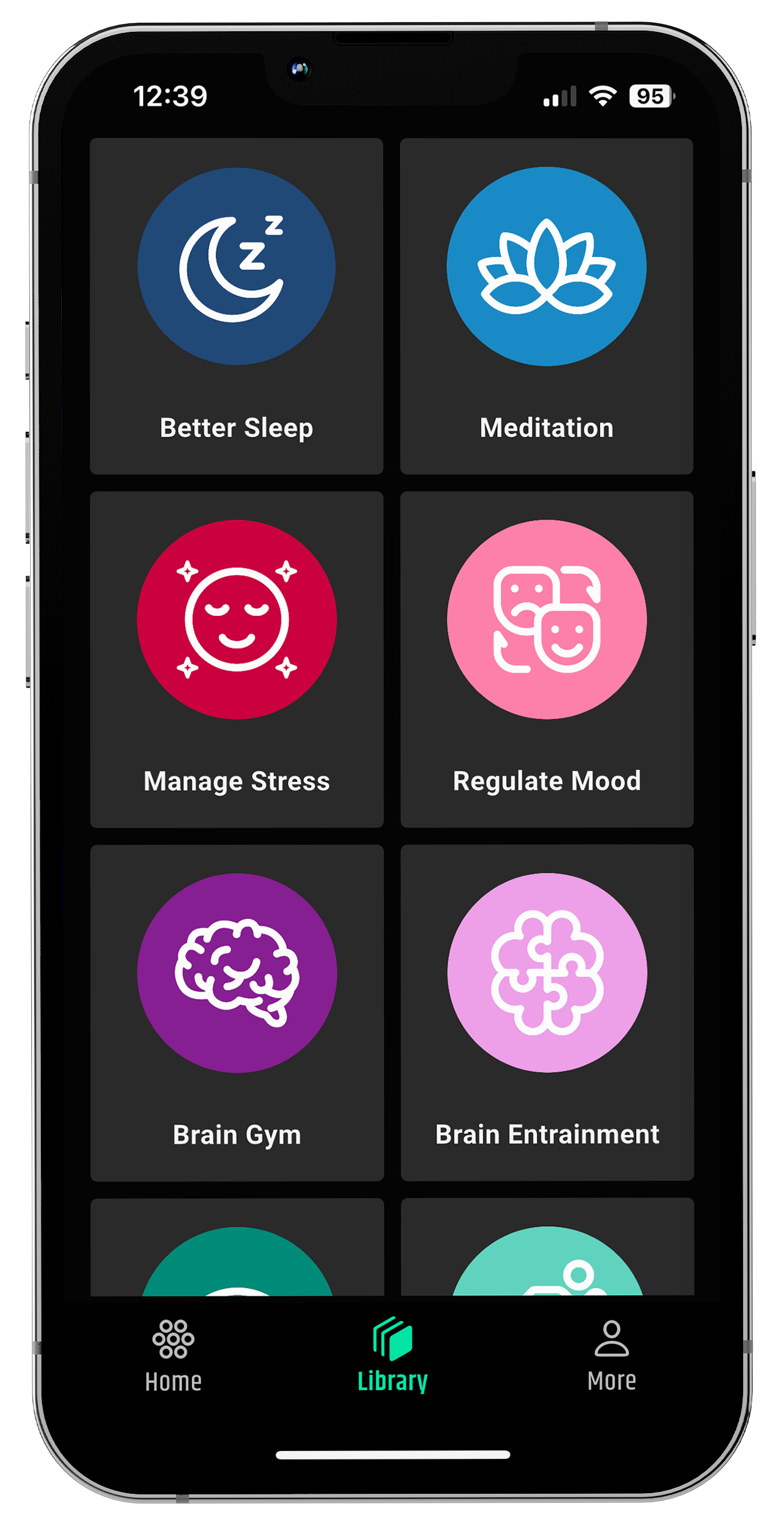

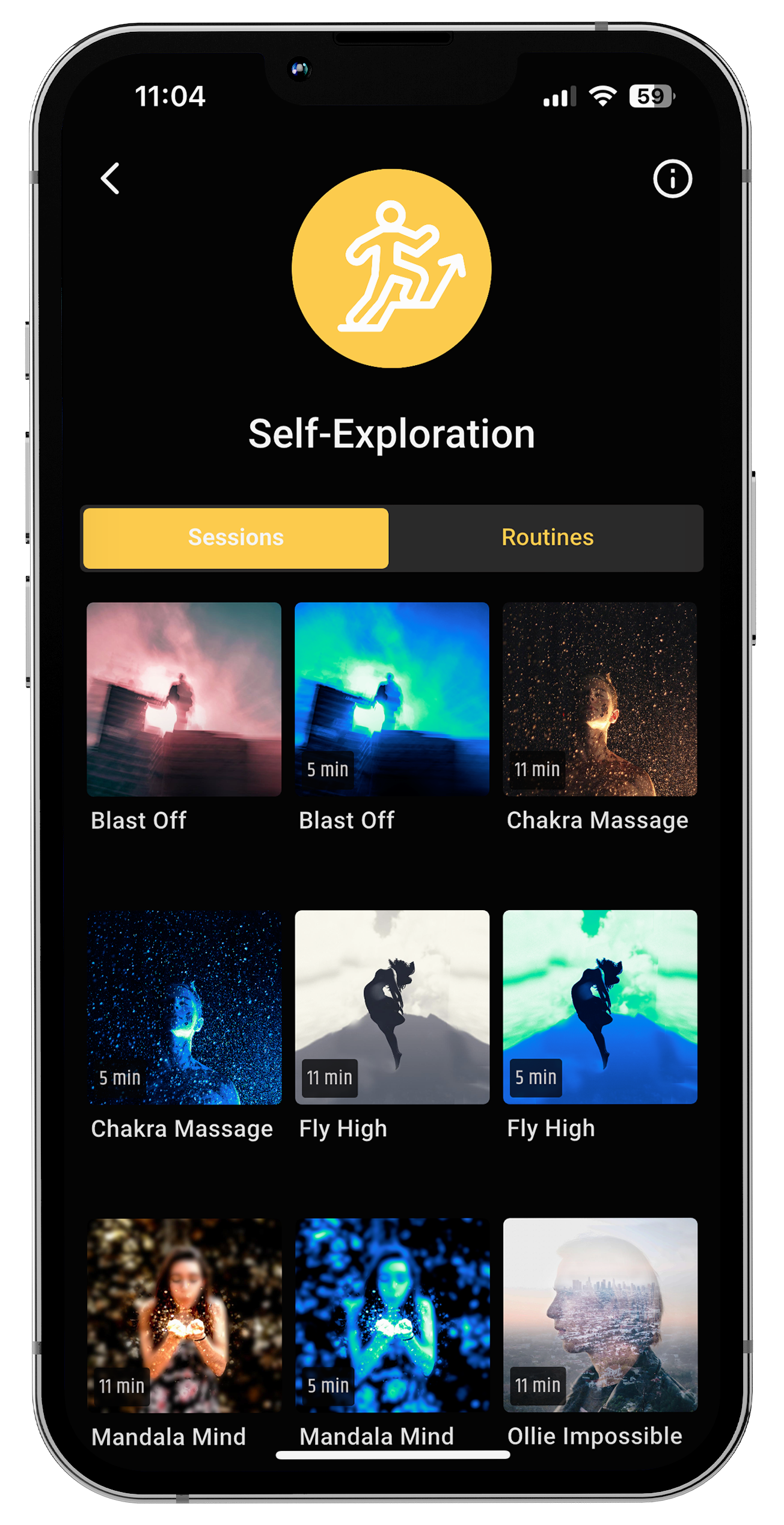

2. Achtsamkeit und Meditation

Regelmäßiges Achtsamkeitstraining hilft, spontane neuronale Aktivitäten zu beruhigen und Gehirnnetzwerke wie das Default Mode Network (DMN) zu stabilisieren. Mit der Zeit reduziert dies kognitives „Rauschen“ und stärkt die geistige Klarheit.

3. Bewegung, die ausgleicht, nicht drückt

Sanfte Bewegungen wie Yoga, Tai Chi oder Spaziergänge in der Natur fördern die ruhige Koordination zwischen motorischen, sensorischen und emotionalen Systemen und unterstützen die Synchronizität des gesamten Gehirns.

4. Digitales Herunterschalten

Ständige digitale Stimulation verhindert, dass das Gehirn in den Ruhemodus wechselt. Kurze bildschirmfreie Pausen oder geplante „ruhige Stunden“ helfen, den natürlichen Rhythmus und die Konzentration wiederherzustellen.

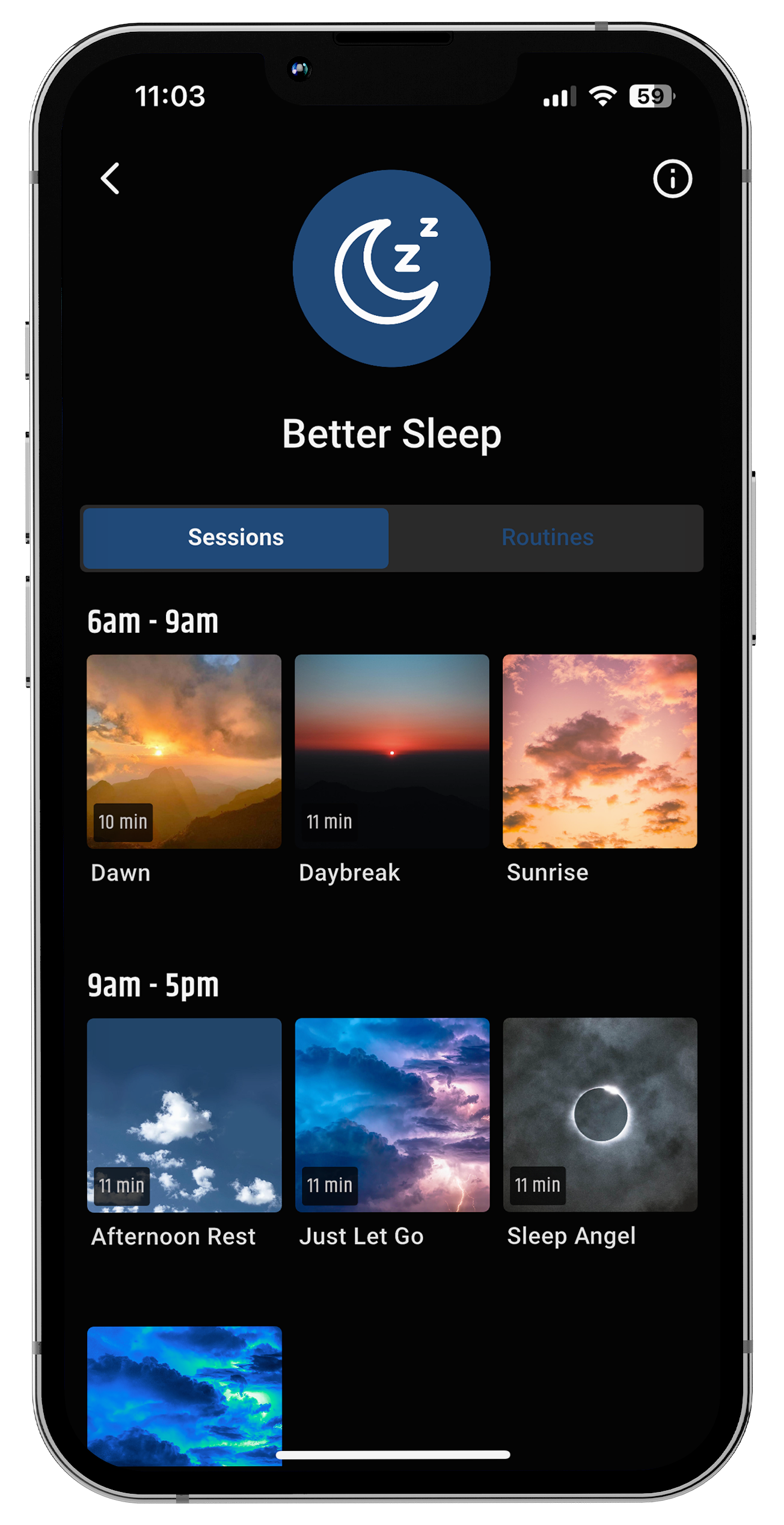

5. Tiefschlaf priorisieren

Subkritische Zustände treten natürlicherweise während des tiefen Non-REM-Schlafs auf. Die Einhaltung gleichbleibender Schlafroutinen und die Reduzierung der abendlichen Lichtexposition können diese erholsame Phase deutlich verbessern.

Die Balance zwischen Ruhe und Herausforderung

Ruhe ist zwar wichtig, doch zu viel Zeit in aktivitätsarmen Zuständen kann zu Trägheit oder Desinteresse führen. Der Schlüssel liegt in der dynamischen Balance – der Fähigkeit, fließend zwischen Ruhe und Aktivität zu wechseln.

So wie Sportler zwischen Training und Erholung wechseln, pendeln auch die gesündesten Gehirne zwischen subkritischer Erholung und kritischer Belastung. Dieser natürliche Rhythmus sorgt dafür, dass Ihr Geist anpassungsfähig, kreativ und emotional ausgeglichen bleibt.

Eine neue Art von Gehirnleistung

Wenn Sie das nächste Mal das Bedürfnis verspüren, jeden ruhigen Moment mit Aktivität zu füllen, denken Sie daran: Der Zustand der Ruhe ist keine Zeitverschwendung, sondern eine neuronale Investition. In der Subkritikalität legt Ihr Gehirn die Grundlage für Konzentration, emotionale Regulierung und Einsicht.

In einer Kultur, die von ständiger Stimulation besessen ist, kann die Wiederherstellung der Ruhe einer der revolutionärsten Akte der Selbstfürsorge sein.

Wenn Ihr Gehirn lernt, tief zu ruhen, lernt es, weise zu leben.

Verweise

-

Beggs, JM, & Timme, N. (2012). Kritische Betrachtung der Kritikalität im Gehirn. Frontiers in Physiology , 3, 163.

-

Cocchi, L., Gollo, LL, Zalesky, A., & Breakspear, M. (2017). Kritikalität im Gehirn: Eine Synthese aus Neurobiologie, Modellen und Kognition. Progress in Neurobiology , 158, 132–152.

-

Tononi, G., & Cirelli, C. (2014). Schlaf und der Preis der Plastizität: Von der synaptischen und zellulären Homöostase zur Gedächtniskonsolidierung und -integration. Neuron , 81(1), 12–34.

-

Raichle, ME (2015). Das Standardmodusnetzwerk des Gehirns. Annual Review of Neuroscience , 38, 433–447.

-

Northoff, G. (2018). Das spontane Gehirn: Vom Leib-Seele-Problem zum Welt-Gehirn-Problem. MIT Press .

Teilen:

10 schnelle Tipps zur Mittagszeit, um Arbeitsstress zu vermeiden

Die Macht der Superkritikalität: Wie die Variabilität von Gehirnsignalen Kreativität und Anpassungsfähigkeit fördert